第三回

「ひとり暮らし社会が本格化する。」

現在日本では、人口が減少しているにもかかわらず、世帯数は増えている。

総数は2019年の5300万世帯でピークを迎え、2020年以降は減少に転じ、2035年には4900万世帯まで落ち込む見通しだ。

さまざまな理由でひとり暮らし世帯が拡大している。

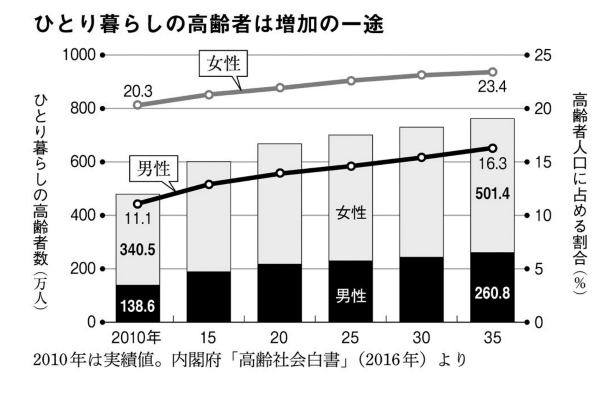

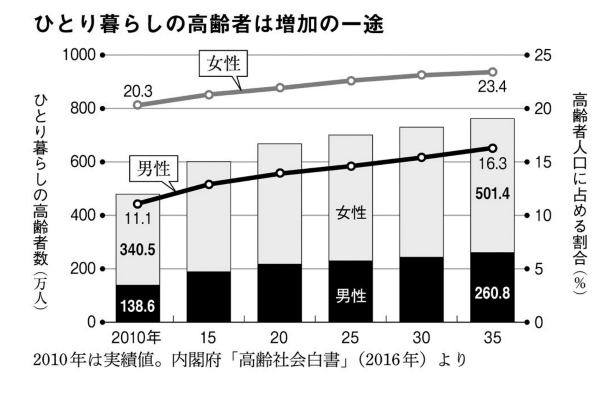

要因は大きく3つある。まず、子供と同居しない高齢者が増大したことだ。65歳以上のひとり暮らし世帯は2035年には現在の1600万世帯から、2000万世帯へと膨れ上がる。65歳以上の世帯の実に70%近くがひとり暮らしか高齢夫婦のみの世帯になるのである。

一人暮らし世帯を増やしているもう1つの要因は未婚者の増加である。男女ともほぼすべての年代で未婚率が上昇している。50歳まで一度も結婚したことのない人の割合を示す生涯未婚率は、2015年には男性23.37%、女性14%に及んだ。家庭をつくらない人は珍しくなくなったのである。

たとえ結婚したとしても、長続きするとはかぎらない。離婚の増大もまた、ひとり暮らし世帯を増やす。これが3つ目の理由だ。1988年には1.26だった離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)が、2002年には2倍近い2.30となった。直近の2016年は1.73と推計される。実数にして21万7000組となる。婚姻件数が62万組だから、単純に計算して「3組に1組」が離婚しているといえる。

「子供と同居しない高齢者の増大」「未婚者の増加」「離婚の増加」というのは、実は密接に関係している。未婚や離婚でシングルになった若者たちもやがて高齢者となるからだ。今後は、配偶者との死別や離婚に加えて、「若い頃からずっと独身」が増える。

とりわけ深刻なのが社会保障制度である。ひとり暮らしの激増を織り込んでいないからだ。地域で高齢者を支えるという現在、政府が推進しようとしている制度は家族の支えなしには機能しないものである。

われわれひきこもりは生涯独身者がほとんどなので、老後は確実に一人暮らしになるだろう。

そうなったときに、お金があれば、高級老人ホームにでも入って、優雅な老後を寿命まですごせば問題ないかもしれないが、そうでない人のほうが多いだろう。

お金がなければ、社会保障に頼らざるを得ない。しかし、その社会保障は年々厳しくなりつつある。

「やせ細った若者が丸々太った高齢者をかつぐ」

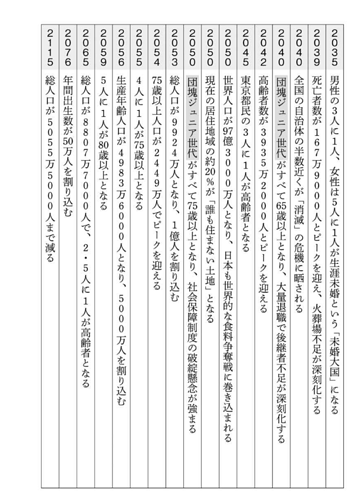

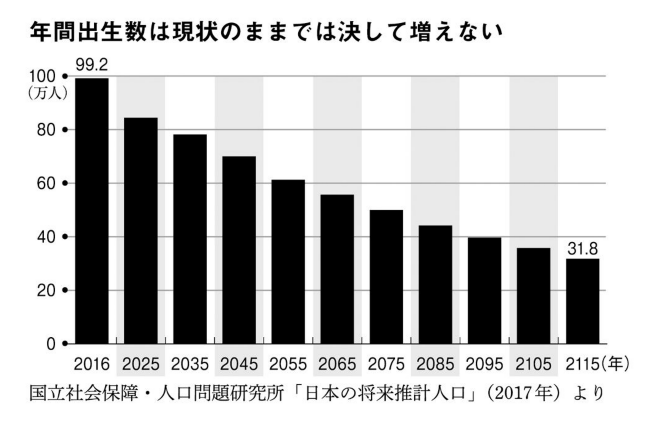

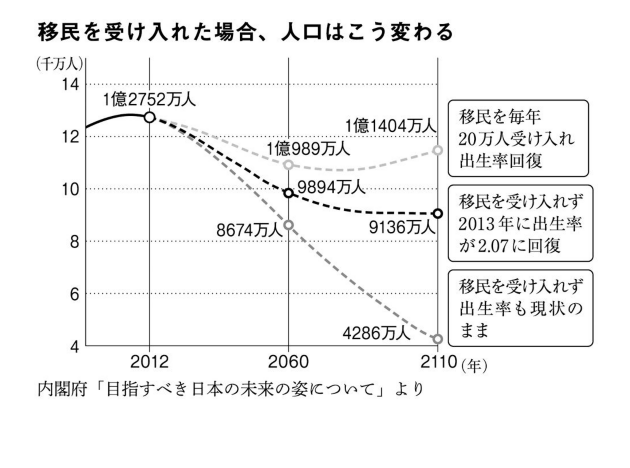

若者3人が高齢者1人を支える「騎馬戦型社会」からいずれ、一人が一人を支える「肩車社会」へ転換するという話が語られている。すでに騎馬戦型は成り立たず、2.3人で1人を支えている状況にある。

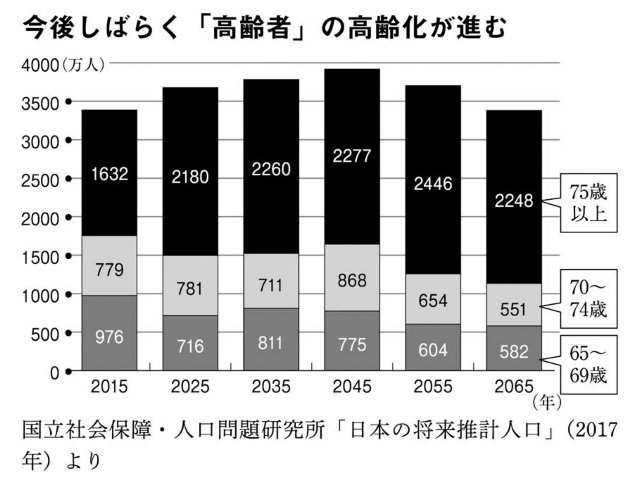

2065年の生産年齢人口は4500万人と現在の約60%ほどに減る一方、高齢化率は40%近くにまで増える。

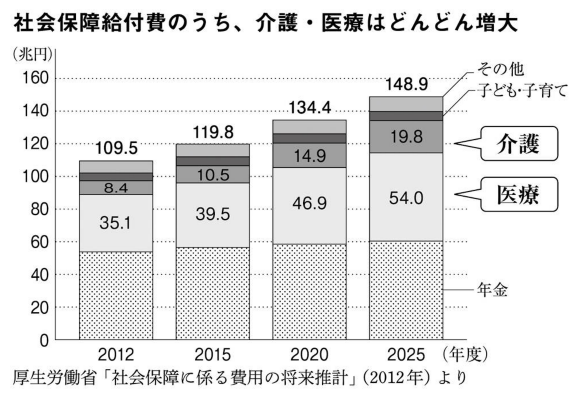

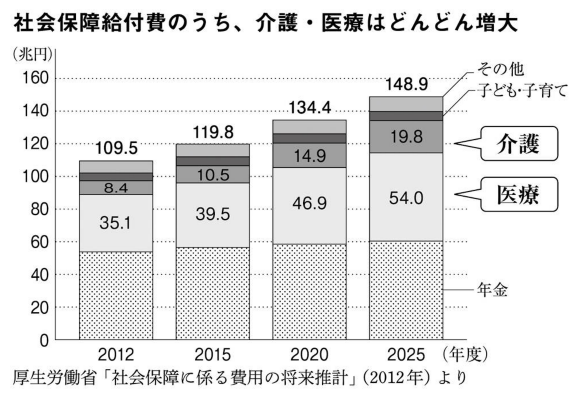

この問題の本質は、支え手の数が減ることだけにあるのではない。「肩車」の上に乗る高齢者の体重がずしりとのしかかるのである。高齢者の総数が増える分、年金や医療、介護にかかる総費用も上昇する。

75歳を超えると大病を患う人が増え、1人あたりの医療費が、74歳以下の5倍近くもかかるというデータもある。

政府が目指している「中福祉中負担」は幻想にすぎない。社会保障サービスの縮小も、増税などの負担増も、経済成長も行政改革も、すべて同時にやらなければならないというところまで日本は追い詰められているのである。

「労働力人口の高齢化」

労働力人口は今後、減っていくだけでなく、その高齢化も進んでいく。

2015年国勢調査によれば、20から29歳が1259万人に対し、30から49歳は3372万人、50から64歳は2372万人である。年齢層すべての人が仕事をしているわけではないが、単純計算をすれば、すでに3分の1を50歳以上が占めている。

高齢化はさらに進み、2040年には50歳以上の占める割合が4割を超す。

高齢者は仕事に対する知識や熟練度は高いが、動きが鈍くなりがちであるし、新しいアイデアもなかなか出てこない。

そうなると生産性が低くなり、さまざまなサービスが廃止されるだろう。買い物や、介護者不足など、すでに問題となっている事柄についても、さらに深刻な事体になっていくはずだ。

「東京もやがて人口が減っていく」

昭和の時代、地方から東京を目指して多くの若者が上京した。戦後の高度経済成長はそのような若者の力によって成し遂げられたのである。

しかし、その若者も、すでに高齢者となり、要介護認定を受けている人も多い。現在でも、地方から東京への若者の流入はおこってはいるが、そのスピードは減少しつつある。

一方、逆に地方で一人暮らしをしている高齢者が、東京圏に住む息子や娘を頼って、同居や近居を選ぶケースが増えつつある。

団塊世代が85歳以上となる2034年には、80歳以上の人口が当面のピークである1630万人になると推計されている。この頃になると、東京に流入する高齢者はさらに増えているだろう。

一方で、大都市はビジネス中心のまちづくりをしてきた。その結果、介護施設の整備率は低いままであり、在宅サービスも十分とはいえない。

地方から人材をとことん吸い上げて発展してきた東京も人口減少時代においては、介護の人手を地方から吸い上げることは不可能になりつつある。

「地方からお店が消える。」

2030年には全国の80%にあたる38道府県で、域内の供給力では需要をまかないきれなくなる生産力不足に陥ると予想される。少子化に加え、若者の都会への進出が進むことで、地方での生産年齢人口が極端に減ることが主たる原因である。

生産力が不足すれば、住民の暮らしに不可欠なサービスも維持できなくなる。

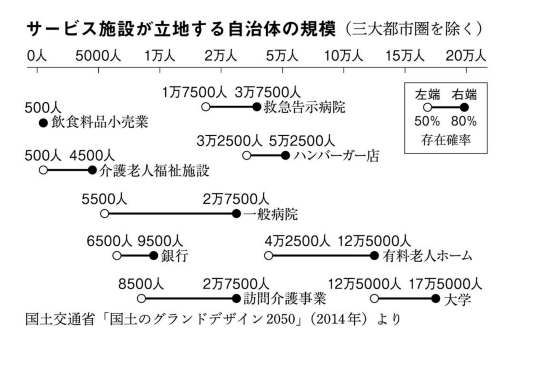

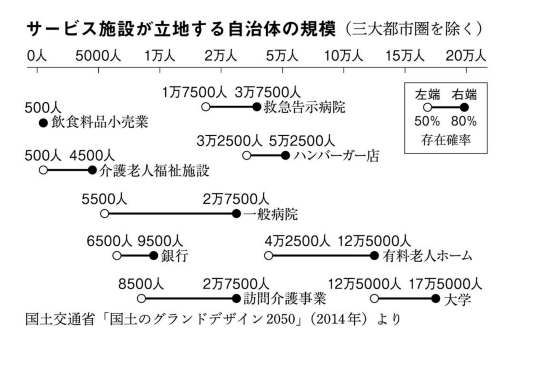

国土交通省の「国土のグランドデザイン2050」が、3大都市圏を除いた地域において主なサービスごとに立地に必要な需要規模を、「存在確率50%」と「存在確率80%」という形で計算している。

たとえば、食料品の小売店や郵便局の存在確率80%は500人だから、その人数規模の集落であれば事業は成り立つ。

一方、介護老人福祉施設では4500人の人口規模なら存在確率は80%だが、500人では50%、銀行は9500人の人口規模の自治体であれば存在するが、6500人になると撤退を始める。

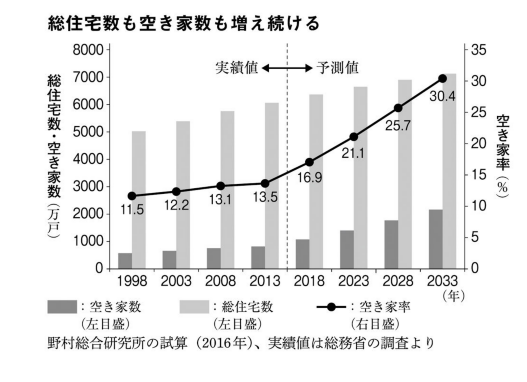

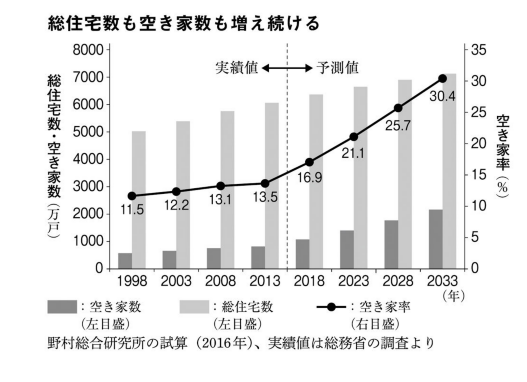

「全国の住宅の3分の1が空き家になる。」

野村総合研究所の試算によれば、2033年の総住宅数は約7126万戸へと増大し、空き家数は2167万戸弱、空き家率は30.4%にまで上昇するという。

空き家と聞くと、朽ち果てた一軒家のイメージが強いが、実はマンションも少なくない。総務省の分析では、2013年の空き家総数820万戸のうち、約60%にあたる471万戸がマンションなどの共同住宅だった。

マンションの場合、空き家が増えると管理組合が維持できなくなる。管理体制が悪化すれば借りても減る。

マンションの解体は戸建て以上に大変だ。建物が頑丈なために費用がかさむだけでなく、所有者の利害が複雑にからむからだ。

今後、空き家が増えることで、土地の価格が下がっていくことは明白である。親の持ち家に同居している人は、親が亡くなったあと、そこに住み続ける人もいるだろう。だが、たいていは一人暮らしにはひろすぎる家となっているだろうから、家を売り払って、もっと小さい家を買うか、賃貸アパートにでも引っ越す人がほとんどだろう。

しかし、土地の価格が下がることで、思ったよりも安く手放すことになってしまい、生活資金が少なくなってしまうこともあるだろう。