・アテクシの意見

ひきこもりのみなさんは基本的に働いていないので、このような話は関係ないような話であるように思えるのですが、将来もらえる予定の年金にも関わってくる話なので、まったく関係がないとはいえないかもしれません。

年金を支払っていない人もいるかもしれませんが、年金は支払っておいたほうがいいです。どうしても支払えない場合は、免除申請をしておきましょう。金額は少なくなりますが、まったく保険料を支払わなくても、一定額を将来もらうことができます。

万が一、障害を負った場合も、免除申請をきちんとしておけば、保険料を支払っていなくても、年金を満額うけとることができます。

アテクシは20年近く前にちょろっと働いたあとは、まったく労働をしていないので、同じ氷河期世代労働者の苦労を肌身に感じることはできないのですが、ネットをみていると、実に大変な人生を送っているかたが多い印象を受けます。

最近のコロナ不況もそうですが、就職の時期によって、人生が決まってしまうような制度は早く変更したほうがいいような気がします。あとは、再チャレンジが難しい社会の仕組みも変えてほしいですね。(といっても、我々、氷河期世代はすでに手遅れなわけですがw)

というか、そもそも我々の世代は年金を受取ることができるのでしょうか?このまま人口が減っていって、賃金もあまり上がらない人が増えていけば、年金保険料の支払いも滞ってしまうでしょう。

そうなると、保険料の金額はもちろん減っていくでしょうし、そもそもの支給年齢が大幅にあとになりそうです。そして、支払った保険料を取り戻すことは難しいでしょう。

それなら、年金を納めないほうがいいのではないか?とも思う人がいるかもしれませんが、年金は老後の生活資金を補う目的以外にも、障害を負ったときの保険にもなりますし、収入があるひとは保険料の分を控除できるので、節税対策としても有効です。

しかし、元がとれないのではなぁ?という疑問ももっともです。ではこう考えてみてはどうでしょうか?そもそも年金は元をとるためのものではなく、老後に生活資金がなくなってしまうことを防ぐための保険であると。

そう考えれば、保険料を全額回収できなくても、なんとなく納得いくのではないでしょうか?(そもそも社会保障とは国民相互の扶助を目的に設立されているため、通常の投資のように利益を出すことを目的にすべきではないと思うのです。)

その1まとめ

・働いたら負けであるような気がしないでもない。

・将来年金だけに頼ることは難しそうだが、まったくあてにしないのも厳しそう。

・保険料がもったいない人は免除だけでも申請しておくべし。

その2

「若者が減ると、民主主義が崩壊する」

2017年、高知県大川村で、有権者が予算などの議案を直接審議する「村総会」の設置が一時検討されて大きな話題となった。総務省はあわてて、小規模な自治体向けの特例制度を設けようとした。だが、どんな制度を設けたところで、厳しい状況に追い込まれてしまいかねない自治体は少なくない。

厚労省の人口動態調査(2016年)によれば、福島県昭和村、奈良県黒滝村では、2016年の年間出生数がゼロだ。一人か二人しか生まれなかったところも11自治体に及ぶ。こうして、無子高齢化のすすむ自治体は、いずれ議会どころか存立自体が危ぶまれる。

将来的な懸念もさることながら、人口減少はもっと根本的なところで民主主義の基盤を確実に脅かし始めている。実は、選挙の際に設けられる投票所が減ってきているのだ。

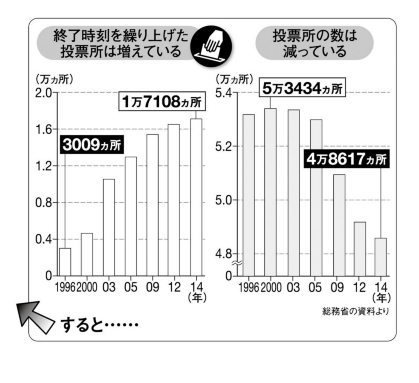

総務省によれば、衆院選の投票所数は2000年の5万3434ヶ所をピークに減少し、2014年には4万8617ヶ所となった。

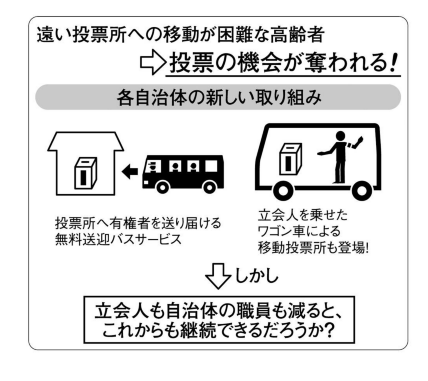

こうした事態に、無料送迎バスやタクシーを使って高齢者を投票所まで送迎する自治体も出てきた。

投票所が減少傾向となる理由は、人口が減ったことに伴う有権者の減少だけではない。要因としては大きいのはむしろ、投票立会人の確保が難しくなってきていることだ。

投票立会人は選挙の不正に目を光らせる需要な役回りである。自治会長などが要請を受けて選任されることが多いが、拘束時間が長く、報酬も決して恵まれていない。公職選挙法では「2人以上5人以下」の選任を求めている。だが、地域との関わりが希薄な都市部では、その候補者を見つけることは難しい。

トイレにも自由にいけず、投票立会人からは「投票に来る人がほとんどいないのに、夜の8時まで座り続けるのは、体力的にもきつい」といった声も出ているという。このため、投票時間を20時から繰り上げる投票所も目立ち始めた。

2017年衆院選の調査結果速報値によると、約4万7700ヶ所のうち1万6600ヶ所で終了時間が早められた。

今後は少子化の影響で自治体職員数自体も減っていくことを考えれば、投票所の数だけでなく、投票所の設営や開票作業など選挙事務全体が滞ったり、最悪の場合、成り立たなくなったりする自治体も出てくるかもしれない。

アテクシの意見

若い人はあまり選挙に興味がないかもしれませんが、われわれのような中高年世代は、将来の生活の大半が政治に左右されることを肌身に感じているので、政治に高い関心を持っている人が多そうです。

若いうちは政治に無関心でも、なんとかなるというか、仕事や遊びで忙しいので、政治にかまっていられないみたいなところがありそうですが、年をとると、体も頭もさびついてきて、新しいことに興味がわかないというか、あまりアクティブなことには関心が向かない感じになるんですよね。

政治はアクティブじゃないのか?という疑問がわいてこなくもないですが、50年くらい前はデモとか集会にいくことで、政治に参加した気分を味わっていたのかもしれませんが、現在はネットが政治の主戦場といった感じじゃないですか?

つまり、わざわざデモや集会に行かなくても、家にいながらにして、政治に参加した気分を味わうことができるんですよね。(それでいいのか?という疑問がないわけではないですが、今はコロナもありますし、デモや集会は避けたほうがいいと思いますw)

そんなわけで、ネットで政治関連のニュースを見て、コメント欄やらツイッターなどで、わいわいがやがややるってのが現代の政治のありかたのような気がするんですよね。それで政治を動かせるのか?というと、怪しい気もするのですが、検察庁関連の問題なんかも盛り上がっていたように、ある程度は効果があるのかもしれません。

そういうわけで、いろんなことがおっくうになっていくなかで、政治ネタは中高年が盛り上がれるコンテンツのひとつだと思うんですよ。(お金もかかりませんしね)

という暇つぶしコンテンツとしての楽しみはもちろんあるのですが、選挙には実際にいったほうがいいと思うんですよね。投票しても別に影響を与えないみたいな話はあるかと思うんですけど、自分が投票した候補者が当選したりすると、なんか競馬で勝ったような気持ちになるじゃないですか?

つまり、カケを楽しむ感じで、選挙も愉しめばいいと思うんですよね。(実際にお金をかけてはだめですよw)

そういったところから、政治に興味を持っていって、世の中のことを学び、社会を良くしていくのありなのではないでしょうか?

というか、我々氷河期世代はもっと政治的に団結すべきだと思うんですよね。なぜなら、数だけはたくさんいるので、団結すれば、大きな政治勢力になれますでしょうし、大半の人は貧しいわけですから、国財源ぶんどり競争に勝つためには、早い時期から団結して、一定の政治勢力をつくっておかなければ、老後が大変厳しいものになると思います。

維新なんかが政権をとったら、氷河期世代は自己責任世代として、切り捨てられることは確実でしょうからね。ほんと、生まれて死ぬまで、ろくでもないことばかりの世代ですねw

その2まとめ

・投票所が減るかもしれないけど、なんとか投票にはいこう!

・氷河期世代は政治的に団結すべし!