第三回

その1

「老後の資金が貯まらず、貧乏定年が増大」

日本の高齢化は、高齢者の絶対数が増えるだけではない。低年金、あるいは無年金の高齢者が増えていくのである。それはなぜだろうか?

現在40代以下の世代の中には、「失われた20年」の影響で、思うような職につけなかった人が多く含まれる。低年収で年金保険料を納めることができなかった人も少なくない。なんとか年金保険料を支払ったとしても、厚生年金に加入していないので、将来の年金受給額が少ない国民年金となる。それも未納期間があったりする。

この世代以降の世代がいかに厳しい雇用環境に置かれてきたかを示すデータがある。

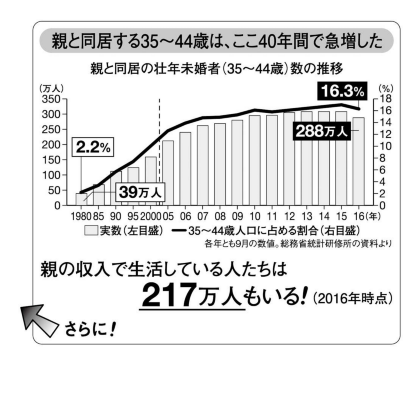

まずは総務省の「親と同居の未婚者」から見よう。親と同居する壮年未婚者(35から44歳)は2016年時点で288万人に上り、この世代の16.3%を占める。1980年には39万人で2.3%だったことを考えれば、すごい伸びである。

288万人の中には、親の収入に依存せずに暮らしている人もいる。しかし、完全失業者および無業者となっている人は、2016年の場合、35から44歳は52万人、45から54歳は31万人で合計83万人に及んでいる。ちなみに、もう少し若い20から34歳の134万人を加えれば、実に217万人となる。

もう一つのデータを見ていこう。労働政策研究機構によると、25から34歳の若年非正規雇用労働者の割合が2002年の20.5%から2014年の27.9%へと増加したのに対し、同じ期間の35から45歳の壮年非正規雇用労働者の割合は24.6%から29.6%へと増加している。

壮年非正規雇用労働者を実数で見ると、259万人から397万人へと53.3%の増加であり、若年非正規雇用労働者の増加率(12.6%)を上回っていることがわかる。

壮年非正規雇用労働者といえば、かつては既婚女性が定番だった。いまや、既婚女性だけではなく、男性や未婚女性、離死別女性の非正規雇用労働者数・割合も確実に増加しているのである。

35歳から44歳の男性の場合、雇用労働者に占める非正規雇用労働者の割合は2002年から2012年にかけて5.6%から8.1%へと増加した。未婚女性についても24.2%から33.9%へと増加している。これを実数で確認すると、35から44歳の男性もしくは未婚女性の非正規雇用労働者数は、この10年間で51万人から104万人へと倍増しているのだ。

こうした不安定な働き方をしている人が、まだ大きく社会問題化していないのは、親に依存して生計を成り立たせているからだ。親が亡くなるか、大病を患ってこうした不安定な雇用の子供世代を養い切れなくなった途端、彼らの生活は破綻する。先にも述べたように、低年金、無年金で、しかも自分自身の老後に向けた蓄えができていないためだ。

80代の親と50代の子という意味で「8050問題」といった言い方もされる問題である。

親の残した財産や土地を相続できる人もいるだろうが、親の預貯金だけでは生活をまかえないケースも多々あるだろう。そして、土地は人口減少時代において、その価値を目減りさせ続けていく。

「8050問題」が最も大変になるのは、高齢者数がピークを迎える2042年だ。団塊ジュニア世代の先頭が70歳となる年である。これを筆者は2042年問題と呼んでいる。

仮に、こうした貧しい世代の老後をすべて生活保護で対応しようとすれば、20兆円近い追加費用が必要になるという政府の試算もある。

この世代を支える「次の世代」というのは、現在の高校生や中学生といった世代だが、少子化が進んだ影響で団塊ジュニア世代の6割ほどしかいない。

一方、この世代は正社員になった人にも問題がないわけではない。勤務先の経営状況がおもわしくなく、賃金を抑え込まれたまま、年齢を重ねた人も少なくないからだ。

現在の40代は、バブル経済期に大量採用された先輩社員に出世を阻まれ、賃金がなかなか上昇しづらい環境にある世代でもある。終身雇用が当たり前だった世代と比べ、総じて年金受給額が低くなる見通しだ。すなわち、十分な老後資金を蓄えきれずにいる可能性が大きいということだ。

団塊ジュニア世代は人数も多いことから、彼らの出世を遅らせることで人件費の削減効果があがるようにしようという動きも一部の企業に見られた。

2005年には、40代の一般労働者のうち、部長職についている人の割合は4.02%、課長職は14.1%だった。それが2年後の2007年には部長職3.82%、課長職13.9%、2009年には部長職3.64%、課長職12.6%と下落している。

この傾向は直近まで続き、2016年は40代の部長職にが2.5%、課長職が11.2%となった。つまり40代の団塊ジュニア世代に該当する社員は、約10年前と比べておよそ半分の水準で出世できていないという計算である。40代になっても名ばかり肩書で、実質的には「ヒラ社員」のまま留め置かれている人が相当数存在しているだろう。

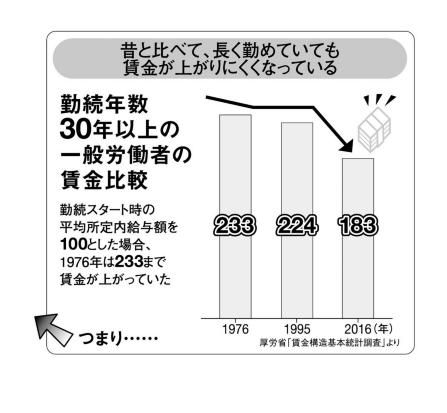

勤続年数ごとの給料の伸び率を求めた「賃金カーブ」を見てみよう。

高度経済成長をえて安定成長期に入った1976年は、勤続年数が15から19年の人の平均給料が、初任給に対して、約200%の伸び率を見せた。ところが、1995年の伸び率は150%をなんとか超える程度に落ち、2016年となると、さらに鈍化して150%を切っている。しかも勤続年数が増えても給与の伸び率の傾きは非常に緩やかなままで、勤続年数が20年以上の人になると、ほぼ横ばいである。

すなわち、バブル経済が崩壊した1991年から1993年の景気後退期以降に就職した世代は、景気の長期低迷が続いたために大企業を中心に行われた賃金制度の見直しによって、年功的な賃金カーブが抑制され、その影響が現在まで続いているといえそうだ。

これらのデータからは、長く勤めても賃金が上がりづらくなっている実態が読み取れる。かつての「年功序列」が完全に終焉したことを裏付けているといえよう。

厚生労働白書は2人以上世帯における1世帯あたりの貯蓄額現在高も調べているが、40から49歳の場合、300万円未満の割合は1994年の19.5%から、2014年は30.5%に拡大しており、老後に向けて十分な蓄えができていないことをうかがわせる。