前回は米国と日本の恐ろしい密約に隠された巧妙な罠について話をしました。いよいよ今回が最終回です。

終章 外務省・最重要文書はなぜ改ざんされたのか?

現代の安倍政権の下で、森友学園やら桜の会やらといろいろな問題が噴出しているわけですが、問題が生じたということは、どこかにその記録が残っているわけです。そして、政治の中枢である官僚組織の中に重要な文書が存在します。

しかしながら、都合のわるい文書は改ざんされ、粉飾され、はたまた紛失されます。

日米安保条約が締結された当時の外務省においても、似たようなことがおこっていました。核兵器の持ち込みに関する密約などについての文書もまた改ざんされていたのです。

ではなぜ外務省はそのようなことをしたのでしょうか?

結論からいえば、おそらくすべては第二章で触れた「密教の経典」、一九六八年の「東郷メモ」の方針通り、「密約は存在しない〔=成立していない〕」という従来の見解を維持するためだったものと思われます。

なぜ密約が存在しないことにしたのか?という理由については、当時の世論が日米安保条約に対して反対の雰囲気が強かったためです。いまの安倍政権に忖度している世論ではあまりピンとこないかもしれませんが、当時は学生運動なども流行っていて、それなりに国民の政治への関心が高かったのです。

このことについては、アメリカ側も納得ずみのことでした。

さらに〈日本政府はアメリカ側の解釈を受け入れるが、当分のあいだ国会でそれとは異なった発言をしても、あまり気にしないでほしい〉と発言し、「東郷メモ」で示された〔「 さしあたり 日米とも、現在の立場をつづけるしかない」という〕方針について了解を求める。ジョンソンも事実上、その考えを受け入れる。

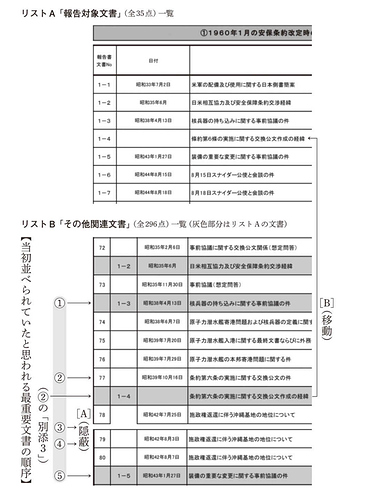

こうした結果に導くために改ざん文書がつくられました。

そうしたギリギリの状況のなかで、ジョンソン大使からの圧力に対抗するための「基本戦略書」として、ほとんど一日でまとめられたのが「東郷メモ」だったわけです。 そしてさらには、その「東郷メモ」で示された基本戦略のもと、強力な「武器」として用いるべく手を加えられたのが、問題の改ざん文書(第一回大平・ライシャワー会談の記録「核兵器の持ち込みに関する事前協議の件」) だったのではないかと私は推測します。

つまり、太平とライシャワーの間の密約をなかったものにするために、文書が改ざんされたわけです。

とはいっても、アメリカ側の公文書には本当のことが書かれてあるので、矛盾が生じます。

外務省内部の文書を改ざんしたとしても、アメリカ側の文書が自動的に改ざんされるわけでもなく、国と国との間に結ばれた密約が無効になることはありません。

まさに、頭隠して、尻かくさずといったダチョウのような現実逃避しか彼らにはできなかったのかもしれません。

このような、その場しのぎの対応を重ねるうちに、アメリカ側にその矛盾をつかれ、なんの対抗策を打ち出すこともできずに、要求に従ってきたのが戦後日本の日米関係なのです。

村田元外務次官の遺言に

「政府の国会対応の異常さも一因だと思う。 いっぺんやった答弁を変えることは許されないという変な不文律がある。 謝ればいいんですよ、 国民に。微妙な問題で国民感情もあるからこういう答弁をしてきたと。そんなことはないなんて言うもんだから、矛盾が重なる一方になってしまった」という言葉が何度も頭をよぎります。

とあるように、素直に密約があったことは認めて、これからどうするか?ということを国民全員で議論していくべきでしょう。

しかし、外務省は頑なに密約の存在を認めず、保身にばかり走っています。

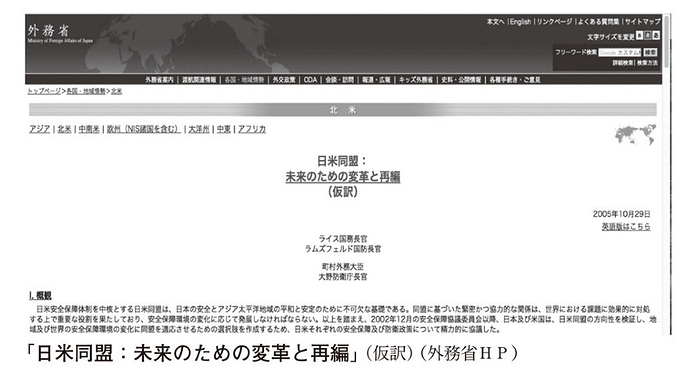

それは、「日米間の重要な取り決めについては、英語の条文だけが 正文 で、日本語の条文はすべて「 仮 訳」という暫定的なものとする。しかし暫定的というのはあくまで建前で、永遠に正文はつくらない。そしてもしもアメリカ側から「その解釈はちがう!」といわれたら、いわれた通りに日本語の条文の仮訳を変更する」という解決方法です。

ようするに、米国にいわれたとおりに、条文もころころ変えるということです。(それなら、条文なんて、いらないのではw)

ここまで、ながながとアテクシも現政権&日本政府批判をしてきたわけですが、以下のことについては、筆者に賛同できません。

一方、朝鮮半島では、韓国の 文 在 寅 大統領の世界史レベルの鮮やかな外交によって、分断された民族の融和と核戦争の回避という「 絶対的な善」に向けて、大きく歴史が動き始めています。 外交というのは、けっして軍事力だけが武器ではない。「論理」と「倫理」、そして「正義」が、現実の世界においても非常に大きな力になる。そのことを証明してくれた文大統領に、心から感謝したいと思います。

いろいろな意見はあるかと思いますが、朝鮮半島は最終的には論理とか倫理とか正義じゃなく、圧倒的な武力によって、その支配権が確立されると思います。

善も悪も相対的なものであって、立場が変われば、善悪もまた変わるわけです。そういう意味では、絶対的な善というものは存在しないと思うので、(もしかしたら、絶対神が存在して、それこそが真のジャスティスという可能性もありますが、今の所科学的に証明されていませんので、個人的にはその説は却下です。)この見解には賛同できませんね。

それはともかくとして、以下のように、密約は引き継がれてきたわけです。(といっても、表向きはそんなものは存在しないことになっておりますが。)

こうして、いずれも戦後の外務省を代表する超サラブレッドである東郷から栗山へ、核密約をめぐる「密教の経典」が引き継がれ、そのラインから外れる文書はすべて破棄されるか隠蔽されることになりました。

その点はまさしく村田の言うとおりで、このメモの最後に書かれた「ただし密約はなし」という結論はまったくのでたらめです。栗山は、なぜ「密約文書には意味がない」かの理由を「国会決議のない合意は、日本の法体系(憲法第 73 条3項) では「条約」ではなく、効力がないから」と説明していたようですが、それが国内でしか通用しない子供だましの言い訳であることは、条約局の上層部はみなよくわかっていました。

○〈 その名称〔「協定」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」他〕 のいかんを問わず、国際法にもとづく文書による国家間の合意である〉(第2条) という定義を大前提として、 ○〈条約に拘束されることについての国の同意は「批准」以外にも、署名、条約を構成する文書の交換、受諾、承認、加入その他により表明することができる〉(第 11 条) ○〈 国家の元首、政府の長、外務大臣は、条約の締結に関するあらゆる行為について、全権委任状の提示がなくても、国が条約に拘束されることにつき自国を代表して同意を表明したものと認められる〉(第7条)

実際栗山は、密約文書が公開され、国家公務員としての守秘義務がなくなったあとのインタビューでは、 「秘密合意をやるのであれば、それは行政取り決めとして、国会承認を得てない国際約束を部分的に行政府限りで秘密裏に修正することは、法律的には許されるでしょうけれどもね」(『沖縄返還・日中国交正常化・日米「密約」』/当該箇所のインタビューは二〇一〇年四月八日)

このように、栗山さん本人も密約が国会の承認などなくても、国際法の下では有効であることをわかってはいるのですが、以下のように国内の都合によって、なかったことにしたわけです。

けれどもここが本書のテーマでもある外務省と霞が関の最大の欠陥なのですが、 その初歩的な認識が、 条約局のトップ以外の外務官僚には、 まったく伝わっていないのです。

「日本の場合、 首脳のサインと国会の承認のないものは公式拘束力はない」(中曽根康弘・元首相**) という国内だけでしか通用しない詭弁が、依然として曖昧なコンセンサスとして存在しており、そうした国際法との乖離という致命的な弱点をアメリカ側から利用され、国家主権をどんどん奪い取られていった ことは、第四章ですでに述べたとおりです。

密約をなかったことにしたので、一部の人間以外にその情報が共有されることがなくなり、アメリカからその事実を突きつけられた新しい交渉担当者は赤子の手をひねるように、アメリカの要求を飲まされ続けてきたわけです。

終章まとめ

・アメリカとの間に密約は存在する。

・外務省を含む、政府はその事実を認めようとせず、アメリカとの交渉において、なすすべもなく、要求を飲まされている。

・朝鮮半島に平和は訪れない。(ゆらぎねこ主観)