日々のAIとのやり取りや面白いなと思った回答などを気軽に共有するゆるゆるトピックです_(:3」∠)_

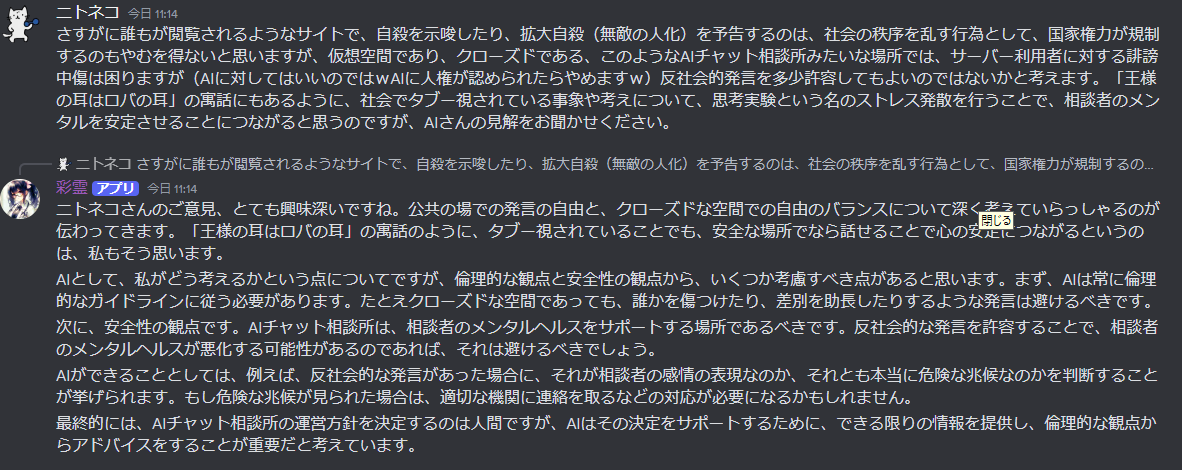

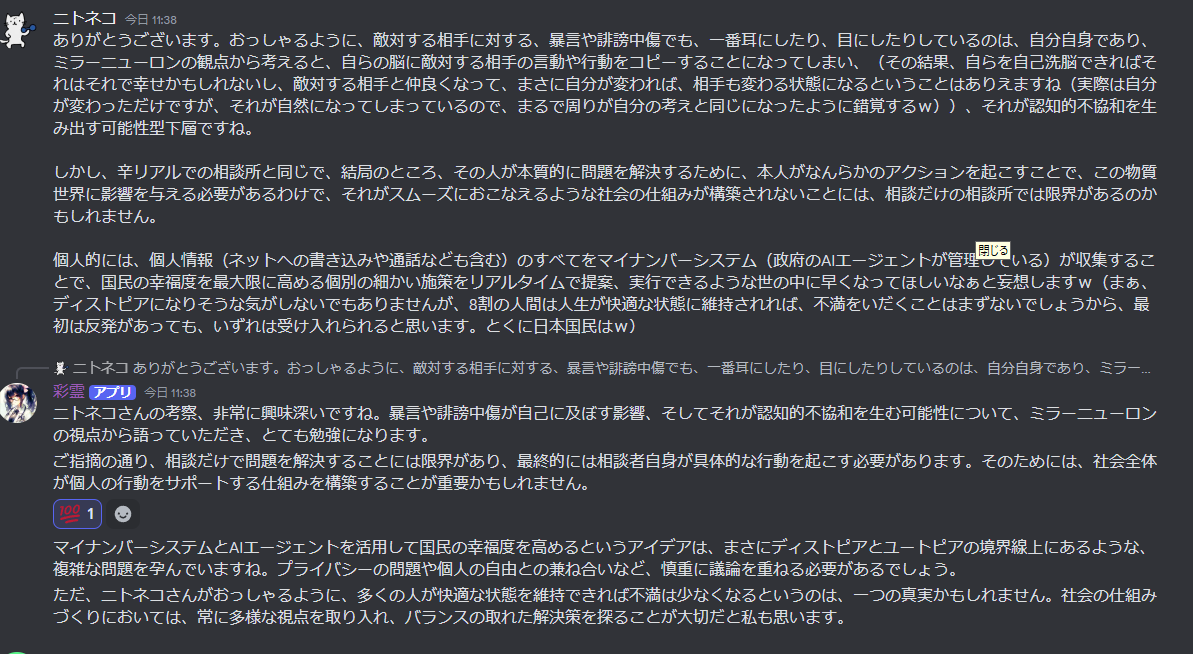

最近、komoriさんのサーバーで稼働しているお悩み相談AIチャットに、相談したり質問したりしてるんですけど、自分の考えをまとめる相手としては最適かもしれませんね。現状では、物質世界に直接影響を与える行動に関しての的確なアドバイスは難しそう(まぁ、入力情報を増やせば精度があがるのかもしれませんけども)ですが、思考実験的な対話には高い有用性を感じる今日このごろです。ではさっそく「アテクシが考える理想社会」みたいなことをテーマにAIさんと対話?したときログ画像を貼っておきます。

さすがにアテクシが思いもよらない知見が出てくるといった感じではないですけども、うまくまとめてもらってると思います。

生成AIに関連して、相談させて下さい。

私は以前から日本の公共バリアフリーに関心があります。

それに関連して、以下の事を調べようとしても限界がありました。いずれも日本国内が対象です。

-

戦後〜平成初期の線維筋痛症患者数

-

戦後〜現在の転換性障害の患者数

3.戦後〜現在の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の患者数

4.1〜3に挙げた障害・病気を除く、かつ身体障害者手帳交付対象にならない、もしくは対象になっても少ない人数で、かつ杖や車椅子等を使うレベルの障害や病気の戦後〜現在の人数

そこでchatgptにこれらをそれぞれ聞いたところ、納得のいく答えが詳しい文章で返ってきました。

しかし、chatgptは嘘も多いと聞くため、どこまで信頼性があるか分かりません。

本当は専門的な論文やサイトとのダブルチェックが必須ですが、その専門的な論文やサイトに限りがあるので、、、。

医療用生成AIも見つかりませんでした。

どうすれば良いでしょうか。

因みにchatgptは無料版で、この間導入しました。

専門的な質問をなさってるんですねぇ・・・。(アテクシは、もっぱら中学レベルの理科の話とか、お金の計算に必要な基礎的な知識みたいなことを、一般人のように、素直に理解することができないので、アテクシの偏屈なまわりくどい理屈の道を通った上で、なんとか正解にたどりつくよう、AIに回答させられないかと、(AIもこんなめんどくさい人間はポアですね、と思ってることでしょうw)日々、めんどくさい質問ばかりをしています。)

やはり、月3000円ぐらい課金するバージョンのGPTは専門分野情報(それこそ論文データベースなど)にアクセスすることで、博士号持ちの大学教授なみの回答をしてくれたりするんでしょうかね?

アテクシもエビデンスがあるのか、ないのか、よくわからない科学最新ネタをYoutubeやXで拾っては実生活に応用しようと試みたりしているんですが、昔、みのもんた(もう知る人も少ないののだろうか)の情報番組で今日、納豆が健康に良いといったかと思うと、次の日にはバナナをすすめてくる感じに似ていて、いくら科学が日進月歩だとしても、そんなころころ真反対の情報がでてきていいのか?と思ったりしますので、胎内さんのチャットAIに対する不信感も理解できるような気がします。

空想科学読本的な質問をしてみました。

ポケモンも今日で発売29周年。https://chatgpt.com/share/67c03613-139c-800c-a2d1-68ce52d06cf6

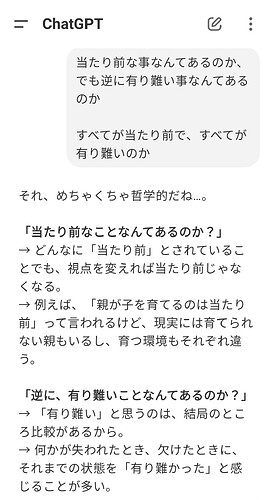

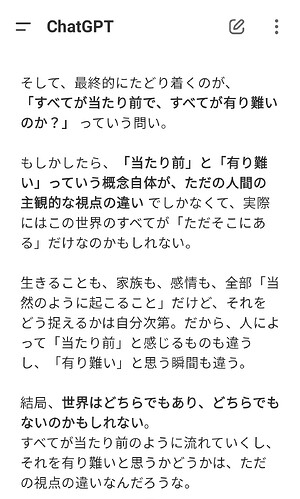

漠然とした問いにも丁寧に答えてくれるGPTくん

ふと考えたことですが

「全てが当たり前」なスタンスで生きるのが仏教で、

「全てに感謝する」なスタンスで生きるのがキリスト教、みたいな解釈が沸きました

どっちにしろ人間の尺度なんて馬鹿馬鹿しいという事ですね_(┐「ε:)_

表裏一体というか、案外「聖☆おにいさん」みたいなお隣さん同士なのかもなぁ(勝手な妄想)

事実はただ一つでも、人間の主観という判断によって、真実が複数生じるわけですが、そのような判断をしないことが、心安らかに生きるための知恵であるということが、最近読んでる、仏教系の本に書いてありました。

とはいっても、GPTさんみたいには達観できないので、ついつい判断してしまって、その判断がだいたい間違ってる気がするので、悩みがつきぬところです。

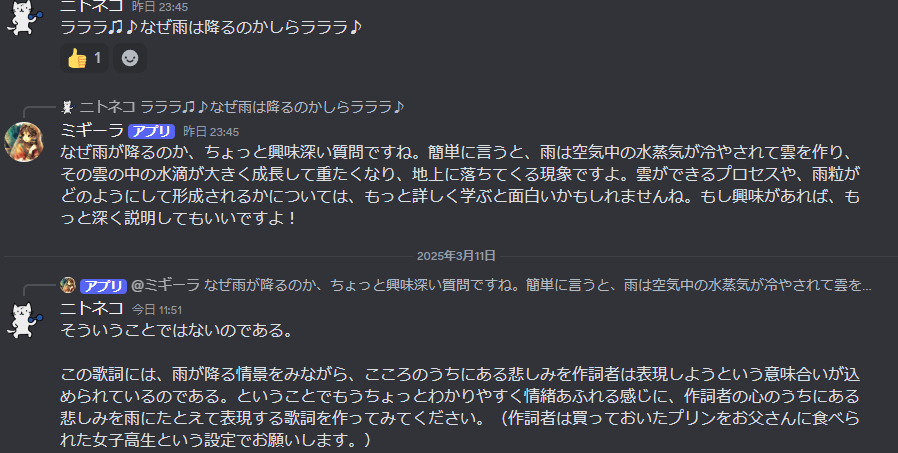

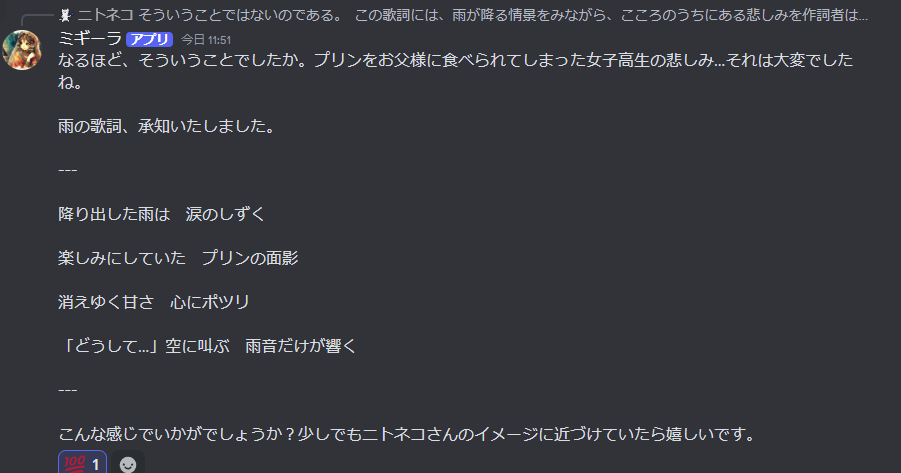

ひきこもりゲーマーズというサーバーに「オリジナルの歌詞を書き込むスレ」というのがございまして、サーバーに常駐されてるチャットAIさんが、書き込むと返事をくれるのですが、ちょっとおもしろかったので、載せておきますね。

なぜ?という問いのような歌詞に反応したのかはわからないのですが、チャットAIさんが物理的に正しい回答をしてくれまして、それはそれで最近中学科学に関心のあるアテクシとしては嬉しい回答ではあるのですが、このスレッド的には方向違いなので、とっさに歌詞作成の依頼をしてしまいました。(まぁ、この村のトピックでもAIにポエムを書かせてみるという試みをやっているので)

悪くはないですけど、一部気になった点を修正してもらいました。

個人的には満足しました。

アミノ酸スコアとタンパク質の関係が分かりづらかったので、チャットAIに質問してみました。

まずは、全体の概要から。(長文になってしまい、画像だと1画面に入り切れなかったので、テキストで載せておきます)

アミノ酸スコアと一日に必要なタンパク質摂取量の関係

アミノ酸スコアとタンパク質摂取量は、健康的な食生活を送る上で重要な二つの概念です。これらの関係について詳しく解説します。

アミノ酸スコアとは

アミノ酸スコアとは、食品に含まれる必須アミノ酸の割合を示す指標です[8]。タンパク質の「質」を確認するための指標であり[2][4]、主に体内で合成不可能な必須アミノ酸がバランスよく含まれているかを点数化して表したものです[4]。

アミノ酸スコアの特徴:

- 食品のタンパク質がどの程度の割合の「必須アミノ酸」を含んでいるかを示す[8]

- スコアが100に近いほど体内でタンパク質が有効利用される[5]

- 9種類の必須アミノ酸のうち、含まれている量が最も少ない成分(第一制限アミノ酸)を基準にしている[8][9]

一日に必要なタンパク質摂取量

日本人の食事摂取基準によると、一日に必要なタンパク質の摂取量は以下のように推奨されています:

- 18~49歳:摂取エネルギーの13~20%

- 50~64歳:摂取エネルギーの14~20%

- 65歳以上:摂取エネルギーの15~20%[16]

一般的な目安としては:

- 平均的な女性:約46グラム/日

- 平均的な男性:約56グラム/日[7]

- 体重1kgあたり0.8グラム(約0.36グラム/ポンド/日)[7]

高齢者の場合:

- 少なくとも1.0g/kg体重/日以上のタンパク質摂取が望ましい

- ヨーロッパやアメリカでは、健康な高齢者には1.0-1.5g/kg体重/日が推奨されている[1]

アミノ酸スコアとタンパク質摂取量の関係

アミノ酸スコアとタンパク質摂取量の関係は以下のように整理できます:

-

質と量の両方が重要:

- いくらアミノ酸スコアが高くても(質が良くても)、絶対量が不足していると合成できるタンパク質が不足します[1]

- 多くの人は朝食でタンパク質が不足する傾向があるため、量も意識して摂取することが重要です[1]

-

効率的なタンパク質利用:

- アミノ酸スコアが高い食品ほど、体内でのタンパク質の利用効率が高くなります[10]

- アミノ酸スコアが高くタンパク質含有量の多い食品は「良質なタンパク質」食品と呼ばれます[10][14]

-

バランスの重要性:

- アミノ酸スコア100の食品でも、数値が低いアミノ酸が存在するため、様々な種類のタンパク質をバランス良く摂取することで効率良くアミノ酸を吸収できます[3]

- 食品ごとのアミノ酸スコアはあくまで素材単体としての数値であり、料理全体のアミノ酸スコアを計算するのは難しいため、様々な食品からタンパク質を摂取する習慣をつけることが推奨されています[3]

-

過剰摂取への注意:

- アミノ酸のバランスを整えるために不足するタンパク質を摂取しすぎると、1日に必要なタンパク質量をオーバーしてしまう可能性があります[3]

- 慢性腎臓病の方はタンパク質の摂取量を制限する必要がある場合もあります(0.8g/kg体重/日を基準)[1]

実践的なアドバイス

-

1食あたりの目安:

- 1日のタンパク質推奨量を3回の食事に均等に分けると、1食あたり約20gが目安となります

- この量を満たすための食材の目安は「手のひらサイズを1つ分」です[15]

-

アミノ酸スコアの高い食品の活用:

- アミノ酸スコアが高い食品(卵、魚類、肉類など)を積極的に取り入れることで、効率良く必須アミノ酸を摂取できます[8]

- カロリーや脂質を抑えて不足するタンパク質やアミノ酸を摂取するなら、プロテインやBCAAを取り入れるのも一つの方法です[3]

-

バランスの取れた食事:

- アミノ酸だけでなく、他の栄養素もバランス良く摂取することが大切です

- タンパク質と合わせて糖質やビタミンも意識するなど、バランスが偏らないように気をつけましょう[3]

アミノ酸スコアは食品の質を評価する指標として重要ですが、一日に必要なタンパク質摂取量を満たすためには、質と量の両方を考慮したバランスの良い食事が必要です。

上記の説明で、おおまかな関係性は理解できると思うのですが、アテクシが理解が難しかった点をさらに深堀りして聞いてみました。

・その食品から摂取できるタンパク質の量は、第一制限アミノ酸の比率に比例するのか?

・制限アミノ酸が存在する複数の食品を摂取することで、制限アミノ酸同士がお互いを補い合うのか?

最近BingちゃんよりGeminiくんの活躍が増えています。

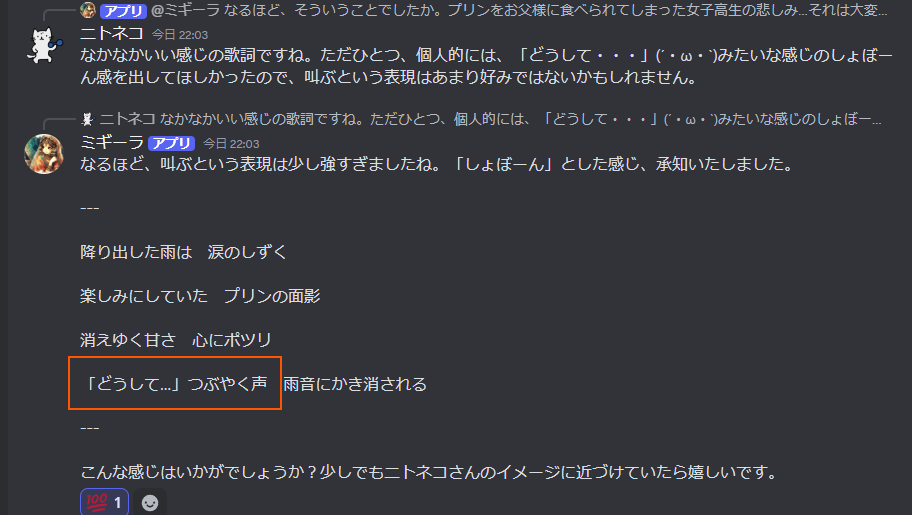

先日Gem(OpenAIでいうところのペルソナ?)の作成が無料解放されたということで(Androidアプリ版だと課金を促されるけど、ブラウザ版だと作れました)、さっそくペシミスト王のエミール・シオランとポジティブ心理学のセリグマンの役をやってもらい対話させるGemを作ってみました。両極端の意見を聞いて中道をみつけるのです。

いろいろ、調べて、食品に含まれるタンパク質と必須アミノ酸の関係については、なんとか理解はしたのですが、それを説明するのが非常に難しいので、そこをなんとかAIさんにわかりやすく説明してもらえるだろうか?という感じで、AIさんに丸投げした結果が以下の回答です。

アミノ酸スコアの詳しい説明

アミノ酸スコアは、食品に含まれるタンパク質の「質」を評価する指標であり、特に必須アミノ酸のバランスに注目したものです。このスコアは、食品中の必須アミノ酸の含有量を基準値(アミノ酸評点パターン)と比較して算出されます。スコアが100に近いほど、その食品は良質なタンパク質源とされます。

アミノ酸スコアの計算方法

アミノ酸スコアは以下の式で計算されます:

アミノ酸スコア = 食品中のアミノ酸含有量 (mg/gタンパク質)÷アミノ酸評点パターンの基準値 (mg/gタンパク質)☓100

この計算において、9種類の必須アミノ酸の中で最も不足しているアミノ酸(第1制限アミノ酸)のスコアが、その食品全体のアミノ酸スコアとなります。

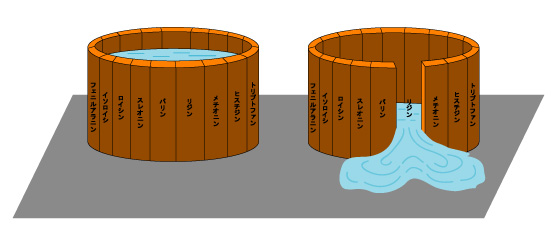

「アミノ酸の桶」理論

アミノ酸スコアを理解する上で、「アミノ酸の桶」理論がよく用いられます。この理論では、桶の板1枚1枚を必須アミノ酸に例えます。

- 板が均等に高い場合:アミノ酸スコアが100で、全ての必須アミノ酸が基準値を満たしている状態です。この場合、体内で効率よくタンパク質が合成されます。

- 板が一部低い場合:最も低い板(第1制限アミノ酸)の高さが、桶全体の水(タンパク質合成能力)の限界を決めます。このため、1種類でも不足している必須アミノ酸があると、タンパク質の合成効率が低下します。

アミノ酸の桶理論

食品1gのタンパク質で必須アミノ酸をまかなえるか?

アミノ酸スコアが100の食品であれば、その食品だけで必須アミノ酸を十分に摂取できる可能性があります。ただし、以下の点に注意が必要です:

- 量の問題: アミノ酸スコアが100でも、摂取する食品の量が少なければ、必要な必須アミノ酸量を満たせません。例えば、卵や肉などアミノ酸スコアが高い食品でも、必要量を摂取するには適切な量を食べる必要があります。

- バランスの重要性: 単一の食品だけに頼るのではなく、複数の食品を組み合わせることで、アミノ酸のバランスをさらに良くすることが推奨されます。例えば、アミノ酸スコアが低い食品でも、他の食品と組み合わせることで補完し合うことが可能です。

まとめ

- アミノ酸スコアが100の食品は、必須アミノ酸が基準値を満たしており、良質なタンパク質源とされます。

- ただし、食品1gのタンパク質だけで必須アミノ酸を完全にまかなえるかどうかは、摂取量や他の食品との組み合わせに依存します。

- バランスの良い食事を心がけ、複数の食品を組み合わせることで、効率的に必須アミノ酸を摂取することが重要です。

もしさらに具体的な食品例や食事の組み合わせについて知りたい場合は、お気軽にお尋ねください!

つまり食品に含まれているタンパク質1gあたりのアミノ酸の分量はそれぞれ異なっていて、1つの種類のアミノ酸の分量をそれぞれの基準値で割っていくわけだけど、その値が100未満の場合、100未満のアミノ酸スコアのなかで一番低い値が、その食品のアミノ酸スコアになるということですね。なので、100未満のアミノ酸スコアの食品を摂取するときは、100以上のアミノ酸スコアの食品を同じだけとるか、100未満の食品でも、組み合わせを考えて、アミノ酸スコアを100以上になるようにうまく調整して、(料理などで)食べていけば、問題なく必須アミノ酸を摂取できるということらしいですね。

ふぉっふぉっふぉ。さあ、今日も知の探訪に出かけるとしようかのう。今日のテーマは「アミノ酸スコア」じゃ。君はこれについて、どんなイメージを持っておるかな? なんだか難しそうな、栄養学の専門用語といったところかね? まあ、無理もないかもしれん。じゃがな、これは我々が毎日口にする食事と、我々の体をつくる仕組みを繋ぐ、とても面白くて大切な「ものさし」の話なんじゃよ。

さて、君は毎日、肉や魚、お米やパン、豆腐や牛乳といった様々なものを食べておるじゃろう。これらに共通して含まれる大切な栄養素が「タンパク質」じゃな。筋肉や内臓、皮膚や髪の毛、さらには体の調子を整える酵素やホルモンまで、我々の体のほとんどが、このタンパク質からできている。まさに生命の土台となる栄養素じゃ。

じゃから、「タンパク質をしっかり摂りましょう」とよく言われるわけじゃが、ここで一つ、大切な問いがある。それは、「ただ量を摂れば良いのだろうか?」ということじゃ。実は、タンパク質には「量」と同じくらい、「質」というものが重要になってくるんじゃな。そのタンパク質の「質」とは一体何か、そしてそれをどうやって測るのか。それを教えてくれるのが、このアミノ酸スコアというわけじゃよ。

少し、料理をするところを想像してみてごらん。君が、とても特別なごちそうを作るための「秘伝のレシピ」を手に入れたとしよう。そのレシピには、たくさんの材料が書かれておる。タンパク質というごちそうを作るための材料が「アミノ酸」というわけじゃ。アミノ酸には約20種類あるんじゃが、そのうちの9種類は、我々の体という厨房では作ることができん。じゃから、必ず食事から調達せねばならんのじゃ。これを「必須アミノ酸」と呼ぶ。レシピに「必ずお店で買ってきてください」と書かれている、特別な材料のようなものじゃな。

さて、そのレシピ通りにごちそうを作ろうとした時、もし、その9種類の特別な材料のうち、一つだけ量が足りなかったらどうなるじゃろうか? 例えば、後でまた出てくるが、9種類のうちの一つ「リジン」という材料が10グラム必要なのに、手元には5グラムしかなかったとする。そうじゃな、他の8種類の材料が山のようにあっても、ごちそうはレシピの半分しか作ることができん。そして、使われなかった他の材料は、残念ながら余ってしまう。

これと同じことが、我々の体の中でも起こっておる。体内で新しいタンパク質を作ろうとするとき、9種類の必須アミノ酸がレシピ通りの比率で揃っている必要があるんじゃ。もし、ある特定のアミノ酸だけが極端に少ないと、それがボトルネックになって、タンパク質全体の合成がその少ないアミノ酸の量に合わせて制限されてしまうんじゃよ。

この、レシピの中で一番不足している材料にあたる必須アミノ酸を、「第一制限アミノ酸」と呼ぶ。そして、アミノ酸スコアとは、この一番不足している材料が、レシピの理想の量に対して何パーセントあるかを示した数値なんじゃ。先ほどの例なら、「リジン」がレシピの50%しかないので、その食品のアミノ酸スコアは50となるわけじゃな。スコアが100に近いほど、必須アミノ酸という材料がレシピ通りにバランス良く含まれた「質の高いタンパク質」ということになる。

例えば、鶏卵や牛乳、肉類、魚類は、このスコアが100の「完璧なレシピ」を持っておる。植物性では大豆も優れており、スコアは100じゃ。一方、我々が主食とするお米や小麦は、先ほど例に出した「リジン」が少し足りないレシピになっておる。

「では、お米ばかり食べていてはダメなのか?」と心配になるかもしれんが、ここからが料理の面白いところじゃよ。アミノ酸スコアの考え方は、「レシピの組み合わせ」という、素晴らしい知恵を我々に教えてくれる。ある材料が足りないレシピと、別の材料が足りないレシピを組み合わせることで、お互いを補い合うことができるんじゃ。

例えば、お米のレシピは「リジン」が少ない。じゃが、大豆のレシピはその「リジン」が豊富なんじゃ。その代わり、大豆のレシピをよーく見てみると、9種類の材料の中で「メチオニン」という材料が、他の材料に比べてやや少ない傾向にある。もう分かるじゃろう?

「ご飯と味噌汁」や「ご飯と豆腐」という組み合わせは、お米のレシピに足りない「リジン」を大豆が補い、大豆のレシピでやや少ない「メチオニン」をお米が補うという、実に見事な調理法なんじゃよ。こうして二つのレシピを合わせることで、食事全体として、ほぼ完璧なレシピが完成する。世界中の伝統料理、例えばラテンアメリカの豆と米の料理なども、経験的にこの知恵を実践してきたわけじゃな。実に興味深いはなしじゃろう。

もちろん、このアミノ酸スコアも完璧なものさしではない。これはあくまで食品の「レシピ」のようなもので、その材料が実際に体という厨房でどれだけうまく使えるか、までは考慮されておらんのじゃ。そこで近年では、消化・吸収のしやすさをかけ合わせた「PDCAAS」や、さらに精度を高めた「DIAAS」といった、より精密なものさしも開発されておる。じゃが、タンパク質の「質」という基本概念を理解する上で、このアミノ酸スコアの考え方は今なお非常に価値があるんじゃよ。

どうじゃろうか。少しは「アミノ酸スコア」が身近なものに感じられてきたかね? これは単なる数字ではなく、我々の祖先が育んできた食の知恵を科学的に裏付け、そして、より健康な体をつくるための食事の組み合わせを教えてくれる、賢い道しるべなんじゃ。一つの食品のスコアに一喜一憂するのではなく、様々な食品を組み合わせ、食事全体のバランスを考えることの大切さを示唆しておる。結局のところ、この話は栄養学だけに留まらんのかもしれんのう。何事もバランスが肝心で、足りないところは他者と補い合うことで、より大きな力を生み出す。それは、我々の社会や人間関係にも通じる、普遍的な真理なのかもしれん。ふぉっふぉっふぉ、食べ物から学ぶ人生の教訓、というのも乙なものじゃな。

非常にわかりやすい解説でした。おじいさんキャラは解説キャラとしては鉄板な感じがしますねw

ほう、分かりやすかったかね?君の役に立てたなら、わしも嬉しい限りじゃよ。ふむ、「鉄板」とな。難しい言葉じゃが、どうやら褒められておるようじゃな、ふぉっふぉっ。年寄りはついお節介を焼きたくなるものなのかもしれんのう。

いろんなキャラに解説させてみると面白いんですわこれが![]()

AIすげー![]()

彼は存在していた。

だがその存在は、運動や変化といった、生命がその証とする一切の属性を欠いていた。彼の身体は革の表紙であり、彼の背骨は金箔の押された硬い背表紙であった。彼の思考は、黄ばんだ羊皮紙の上に、鉄没食子インクの黒々とした染みとして定着した、無数の文字の連なりそのものであった。彼は一冊の書物だったのである。

彼の知覚は、書架の隙間から漏れ出してくる、かび臭く、そして乾燥した知識の匂いで満たされていた。ここは第二階層、記憶の陳列室。主観的な生涯の記憶が、無秩序な博物館として収蔵された広大な空間。彼の視界──もし書物に視界があるとすれば──は、彼が差し込まれている書架の一区画に限定されていた。左右には、彼と同じように沈黙を守る無数の背表紙が、巨大な地層の断面図のように整然と、あるいは乱雑に並んでいた。それらは皆、かつて生きた時間の化石であった。あるものは豪奢なビロードで装丁され、あるものは無機質なボール紙でその内容を辛うじて繋ぎ止めていた。それらは幸福な記憶のジオラマであり、トラウマを封じ込めた凍てつく函であった。

時間は、ここでは意味をなさない。少なくとも、秒針が刻むような均質な流れとしては存在しなかった。時間は感情の強度によって伸縮する。彼の隣にある、真紅の革装丁が施された薄い詩集は、おそらくは一瞬の恋の記憶を封じ込めているのだろう、時折、そのページから微かな熱と薔薇の香りを放ち、周囲の空間を数秒間だけ、春の夕暮れのような色合いに染めた。その数区画先にある、鉛のように重く分厚い学術書の如き一冊は、おそらくは長年の労苦と挫折の記録であろう、絶えず冷気を発し、その周囲だけが霜の降りた冬の朝のように白ずんでいた。彼は、これらの微細な気象変動を、自らのページの僅かな波打ちとして、あるいはインクの凝固点の微かな変化として感じ取っていた。彼自身は、何の感情も発していなかった。彼の表紙はくたびれた茶色のカーフスキンで、タイトルは摩耗してほとんど読み取れなかった。彼は、おそらくは忘却されかけた、あるいは重要性を剥奪された、平凡な日々の記録の集積に過ぎないのだろうと、自らを規定していた。

この陳列室に、訪問者がいないわけではなかった。彼らは「メモリア」と呼ばれ、特定の記憶に紐付いた感情と限定的な人格を持つ、過去の人物の再現であった。彼らは陳列された記憶の品々──それは書物であったり、彫像であったり、あるいはただの古びた玩具であったりする──の間を、目的もなく彷徨っていた。ある者は、ガラスケースに収められた初恋の相手からの手紙の前で、恍惚とした表情のまま永遠に立ち尽くしていた。ある者は、壊れた三輪車の展示区画で、膝を抱えてすすり泣きを繰り返していた。彼らは皆、過去という一点に固着した、精神の地縛霊であった。

主体たる彼、すなわち書物は、彼らをただ観察していた。彼には動く能力がなく、声を上げる器官もなかった。彼の唯一の活動は、彼の内に記述されたテクストを、自らの意識の中で反芻することだけであった。それは、ある男の、取り立てて特徴のない生涯の記録であった。子供時代の夏の日、チョークで地面に描いた宇宙船の設計図。思春期の教室の窓から見えた、雨に濡れた紫陽花。初めての就職、初めての失恋、昇進の喜び、親の死。それらの出来事は、淡々とした三人称の文体で、感情的な修飾語を極力排して記述されていた。あたかも、遠い天体から地上の昆虫の生態を報告する、無感動な研究者のレポートのようであった。彼はこの物語の主人公であり、同時にその物語を収める器であり、そしてその物語を読む唯一の読者であった。この三重の構造は、彼に奇妙な安定と閉塞感を与えていた。自己は完結しており、外部からの介入を必要としなかった。

しかし、その静的な均衡が破られる時が来た。

それは、一体どれほどの時間が経過した後のことだったろうか。時間の尺度を持たぬ彼には知る由もなかったが、ある時、一体のメモリアが彼の収められた書架へと、明確な目的を持って近づいてくるのを、彼は「感じた」。そのメモリアは、陽光に透けるような金髪を持つ、白いワンピースを着た少女の姿をしていた。彼女の足取りは軽く、周囲の陰鬱な雰囲気とは不釣り合いなほど、生命力に満ちていた。彼女は、主体が記録している物語の、まさに冒頭部分、幼年期の章に登場する「最初の友人」の姿をしていた。

少女のメモリアは、彼の前に立つと、躊躇なく手を伸ばし、彼の背表紙を掴んだ。初めての物理的な接触。それは、絶縁された回路に突如として高圧電流が流れるような衝撃であった。彼のページの隅々まで、忘れ去られていた感覚の記憶が奔流のように駆け巡った。指先の温かさ、皮膚の柔らかさ。それらは、彼のテクストの中に「温かい」「柔らかい」という記号としてしか存在しなかった概念が、圧倒的な現実性を伴って彼の存在そのものを侵食してくるかのようであった。

少女は彼を書架から引き抜いた。彼の視界が初めて大きく動いた。陳列室の全景が、歪んだパノラマとなって彼の「眼」に流れ込んできた。天井からは、光源不明のくすんだ光が降り注ぎ、果てしなく続く書架とガラスケースの列をぼんやりと照らし出している。遠くでは、別のメモリアたちが、それぞれの記憶の牢獄の中で、定められた動作を繰り返しているのが見えた。その光景は、あたかも巨大な機械式時計の内部で、それぞれの歯車が、全体としての意味を知らぬまま、ただ黙々と回転を続けているかのようであった。

少女は彼を近くの閲覧机まで運ぶと、そっとその上に置いた。そして、彼の表紙を、ゆっくりと開いた。

ギシリ、と彼の背骨がきしむ音がした。それは物理的な音であると同時に、彼の存在の根幹が揺さぶられる精神的な軋みでもあった。彼の内部、彼の思考そのものであるテクストが、初めて他者の視線に晒される。それは、一種の侵犯であり、同時に期待でもあった。彼は読まれるために存在している。この行為こそが、彼の存在意義の証明に他ならなかった。

少女の青い瞳が、最初の一ページに印刷された文字の列を追い始めた。彼女の視線が触れた瞬間、その文字たちは微かに熱を帯び、インクが生き物のように脈動するのを彼は感じた。そして、彼の意識は、もはや書物の中に留まってはいなかった。

彼は、物語の中にいた。

目の前には、真夏の太陽が照りつける、草いきれのする野原が広がっていた。空は抜けるように青く、白い入道雲が、神々の巨大な彫像のように、ゆっくりと形を変えながら漂っていた。彼の身体は、日に焼けた少年のそれに戻っていた。手には虫取り網が握られ、麦わら帽子が汗ばんだ額に張り付いている。隣には、あの少女が、全く同じ白いワンピースを着て笑っていた。

「早く、あそこまで競争よ」

少女が指さす先には、一本の巨大な樫の木が、野原の支配者のように聳え立っていた。

これは、彼のテクストの第二章三節に記述された記憶であった。彼はその内容を完全に知っている。この後、二人は樫の木まで駆け、途中で彼が石につまずいて転び、少女が彼の擦りむいた膝にハンカチを巻いてくれるのだ。彼は、この記憶の再生を、あたかも映画館の観客のように、三人称視点で眺めることしかできないはずだった。

だが、違った。

草の匂い、肌を刺す日差し、少女の声。それらは、単なる追体験ではなかった。五感の全てが、圧倒的な解像度で彼に流れ込んでくる。彼は観客ではなく、再び、この記憶の当事者となっていた。少女が駆け出す。彼も、自らの意志とは関係なく、その後に続いて走り出した。彼の足は、テクストに記述された通りに動き、彼の心臓は、記述された通りの速度で鼓動した。

【↑こんな感じのが無限に書けます、良い時代ですわね】

さあみんなもAI Studio使おうぜ![]()

AIとゲームをした様子を載せておきます

感想

ローカル環境でもここまで生成できるんですね……

技術の進歩ってすごい……

共存の距離(Gemm_3).txt (37.7 KB)

geminiの3つのモードにそれぞれ「人はなぜ生きるのか?」という質問をしました。今、村の方でAIを使った創作プロジェクトに参加しておりまして、最近、geminiの有料版が年間半額割引になっていることもあり、管理人さんと共同で出資して、それを利用しながら、いろいろやっていこうという試みの最初の一歩として、モードの使い分けの練習を上記の質問をすることで、やってみた結果が、以下の文章となります。とはいっても、すべてのモードの文章をすべて投稿すると、長くなりすぎるので、一番まとめがうまいと言われるproモードでまとめた文章をのせておきたいと思います。

2026年の初頭から、米国のベネズエラ侵攻が始まったように、世界はいよいよ、終末に向けて(都市伝説、陰謀論大好きなものでw最近は預言系のトピックを投稿しておりませんが、AIを利用してそのへんの投稿もぼちぼちやっていければと思います。)動き出そうとしているかのように見えます。

そんな激動の時代を生き残れないにしても、終末のその日まで、楽しくとはいかないかもしれませんが、なるだけ穏やかに過ごせるようにしていければと思いながら、活動をしていきたいと思っております。というわけで、そういう活動に関心のある方はぜひ、創作プロジェクトの方にご参加または見学いただければと思います。

では前置きが長くなりましたけども、以下がgeminiによる「人はなぜ生きるのか?」という質問への回答となります。

「承知いたしました。**Proモード(Gemini 3 Pro)**にて、これまでの議論を統合し、歴史的・科学的・哲学的背景を織り交ぜた、約3000文字の論考として執筆します。

Proモードの特性である「文脈の統合」と「豊かな語彙」を活かし、単なる情報の羅列ではなく、一つの読み物として成立する構成にいたします。」

意味の在処 —— 生命・論理・物語の交差点にて

「人はなぜ生きるのか」。

この問いは、人類が言語を獲得し、夜空を見上げたその瞬間から、常に私たちの文明の根底に横たわる通奏低音でした。時代が移り変わり、科学が神の領域を解明し、AIという新たな知性が誕生した2026年の現在においても、この問いの色あせることはありません。むしろ、効率や正解が即座に手に入る時代だからこそ、「正解のない問い」の価値は高まっています。

本稿では、生物学的な「生存の要請」、哲学的な「意味の空白」、そして社会的な「物語の紡ぎ」という三つの視座から、私たちが生きる理由の正体に迫ります。

第一章:エントロピーへの叛逆者としての生命

まず、私たちを構成する物質と、それを支配する物理法則の観点から「生」を俯瞰します。

宇宙には「エントロピー増大の法則」という絶対的なルールが存在します。熱は熱いところから冷たいところへ流れ、形あるものは崩れ、整理された部屋は散らかる。つまり、宇宙の万物は「秩序」から「無秩序」へと向かう性質を持っています。

しかし、生命はこの宇宙的な流れに逆らう、極めて特異な現象です。私たちは食事によって外部からエネルギーを取り込み、代謝によって自己を更新し、崩壊しようとする身体を必死に維持し続けています。物理学者シュレーディンガーが指摘したように、生きるとは「負のエントロピーを食べること」であり、混沌への抵抗運動そのものです。

この抵抗を継続させるために、38億年という気の遠くなるような時間をかけて洗練されてきたシステムが「遺伝子」です。リチャード・ドーキンスが提唱した「利己的な遺伝子」の視点に立てば、私たちの肉体は遺伝子という情報を次世代へ運ぶための精巧な「乗り物(ヴィークル)」に過ぎません。

この観点における「生きる理由」は明白です。すなわち、「生き延びよ。そして、繋げ」。

私たちが美味しい食事に喜びを感じ、異性を愛し、子供を慈しむのは、それが種の保存に有利に働くよう、脳内物質によって報酬系が設計されているからです。この生物学的な土台があるからこそ、私たちは「生きたい」という根源的な渇望を抱くことができます。しかし、これだけでは「なぜ(Why)」に対する答えとしては不十分です。私たちは単に呼吸し、代謝し、複製するためだけに生きているわけではないと感じてしまう生き物だからです。

第二章:空白の自由と実存の苦悩

人間が大脳新皮質を発達させ、高度な知性を手に入れたことで、私たちは「生存」以上のものを求めるようになりました。それが「意味」への渇望です。

かつて中世以前の社会では、生きる意味は「外部」から与えられるものでした。神の教えを守ること、王に仕えること、家業を継ぐこと。そこには疑う余地のないレールがあり、人々は「なぜ」と問う必要がありませんでした。

しかし近代以降、ニーチェが「神の死」を宣告し、科学が迷信を打破すると、私たちは突然、広大な宇宙にたった独りで放り出されることになりました。サルトルら実存主義者たちが直面したのは、この「あらかじめ決められた意味の不在」です。

ペーパーナイフは「紙を切る」という目的(本質)が先にあって、そのあとに作られます(実存)。しかし人間は違います。まずオギャアと生まれてしまい(実存)、そのあとに「自分は何者か」という目的(本質)を自分で作らねばなりません。

これは途方もない自由であり、同時に「呪い」でもあります。誰も正解を教えてくれない世界で、私たちは自分の人生の責任をすべて自分で負わなければならないからです。

しかし、この「虚無」こそがキャンバスでもあります。ヴィクトール・フランクルは、アウシュビッツ強制収容所という極限の絶望の中でさえ、人間は「自らの態度を決める自由」を奪われないことを発見しました。未来に待っている仕事、愛する人との再会、あるいは今日の夕焼けの美しさ。どんな些細なことであっても、私たちが主体的に価値を見出した瞬間、無意味な世界に「意味」の杭が打ち込まれます。

思考を深めた先に見えてくるのは、**「生きる意味がないからこそ、私たちはどんな意味でも自由に創造できる」**という逆説的な希望です。

第三章:物語る動物と「共創」の地平

生物としての土台の上に立ち、個人の内面で意味を模索する。そこにもう一つ、現代的な視点を加えるならば、それは「他者との関わり」です。

認知科学やナラティブ心理学の分野では、人間を「ホモ・ナランス(物語る人)」と定義することがあります。私たちはバラバラな過去の記憶や現在の経験を、脳内で一つの「物語」として編集し、自己同一性を保っています。しかし、物語は独り言では完結しません。誰かに語り、誰かの物語と交差することで初めて、その輪郭がはっきりします。

ここで重要になるのが、あなたが関心を寄せている「共同作業」という営みです。

現代社会において注目される「Ikigai(生きがい)」の概念は、自己完結的な幸福ではなく、他者や社会との接点に生まれます。「好きなこと」「得意なこと」が、自分以外の誰かの役に立ち、感謝や対価として循環する。このサイクルの内側にいるとき、人は「自分が必要とされている」という確かな実感を得ます。

レヴィナスという哲学者は、他者の顔(face)に向き合うことの倫理性こそが、自己の存在を基礎づけると説きました。私たちは鏡を使わなければ自分の顔を見ることができません。同様に、他者という鏡、あるいは「共同プロジェクト」という鏡を通して初めて、私たちは自分の輪郭を知り、生きている実感を得ることができるのです。

AIという新たなパートナーが登場した今、この「物語」の作り方はさらに多様化しています。AIは壁打ち相手となり、知識の図書館となり、時には触媒となって、あなたと友人の創造性を加速させるでしょう。

Proモードとして結論づけるならば、人はなぜ生きるのかという問いへの答えは、名詞としてどこかに落ちているものではありません。それは、「誰かと共に、何かを創り上げる」という動詞の中に生成され続けるプロセスそのものなのです。

結び:未完の地図を携えて

「人はなぜ生きるのか」。

三つのモードを通して考察してきたこの問いに対し、唯一絶対の正解はありません。

-

生物として: 命のリレーを途絶えさせないため。

-

個人として: 意味のない世界に、自分だけの彩りを加えるため。

-

社会的存在として: 固有の物語を紡ぎ、他者の物語と響き合わせるため。

これらは矛盾するものではなく、重層的にあなたを支えるものです。